江戸時代から伝わる柳井の郷土民芸品です。

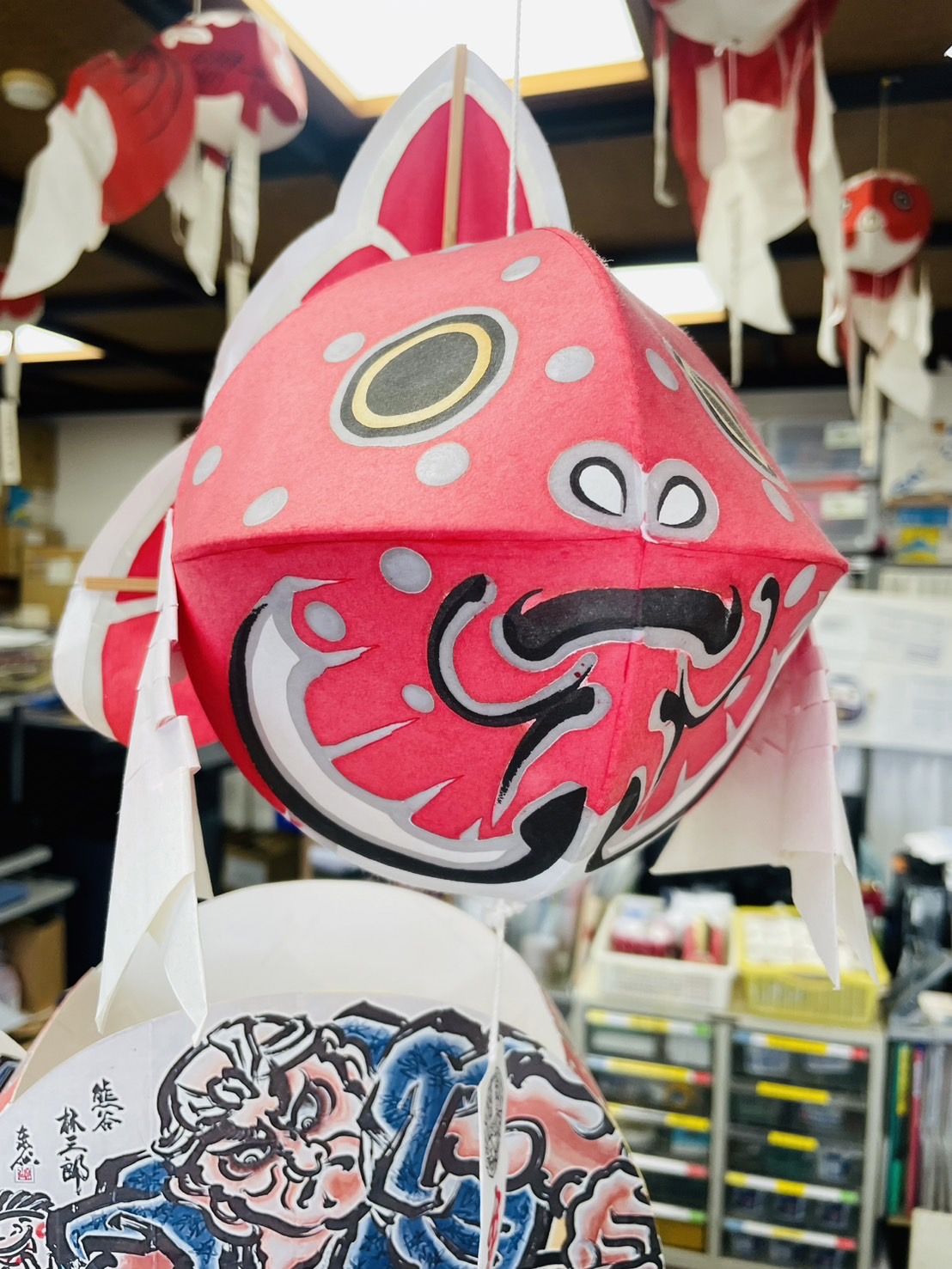

全国に手広く商いをしていた柳井の商人熊谷林三郎が、青森のねぶたをヒントに考案したと言われています。

昔はお迎えちょうちんとして使われ、和紙と竹ひごで作られたちょうちんに、「柳井縞」の染料を用いていました。

毎年8月13日に柳井金魚ちょうちん祭りが開催されます。

8月上旬には、白壁通り一帯に飾られた金魚ちょうちんに灯りが入り、夜の町並みをゆらゆらと泳ぐ幻想的な姿は、柳井の夏の風物詩となっています。

白壁の町並みには、季節ごとのオリジナル金魚ちょうちんも登場しますので、そちらもお楽しみください。季節の金魚ちょうちん紹介はこちら

また、現在も青森県弘前市とは「金魚ちょうちん」「金魚ねぷた」を通じた交流が行われています。

- ■青森県弘前市の金魚ねぷた

金魚ねぷたは江戸時代津軽藩にて養殖されていた『津軽錦』という金魚を

モチーフに作られたといわれており、ねぷた祭りには欠かせない金魚の灯りです。

- ■柳井市と弘前市の交流事業で作成された弘前ねぷた

鏡絵のモチーフは「金魚ちょうちんを作る熊谷林三郎」